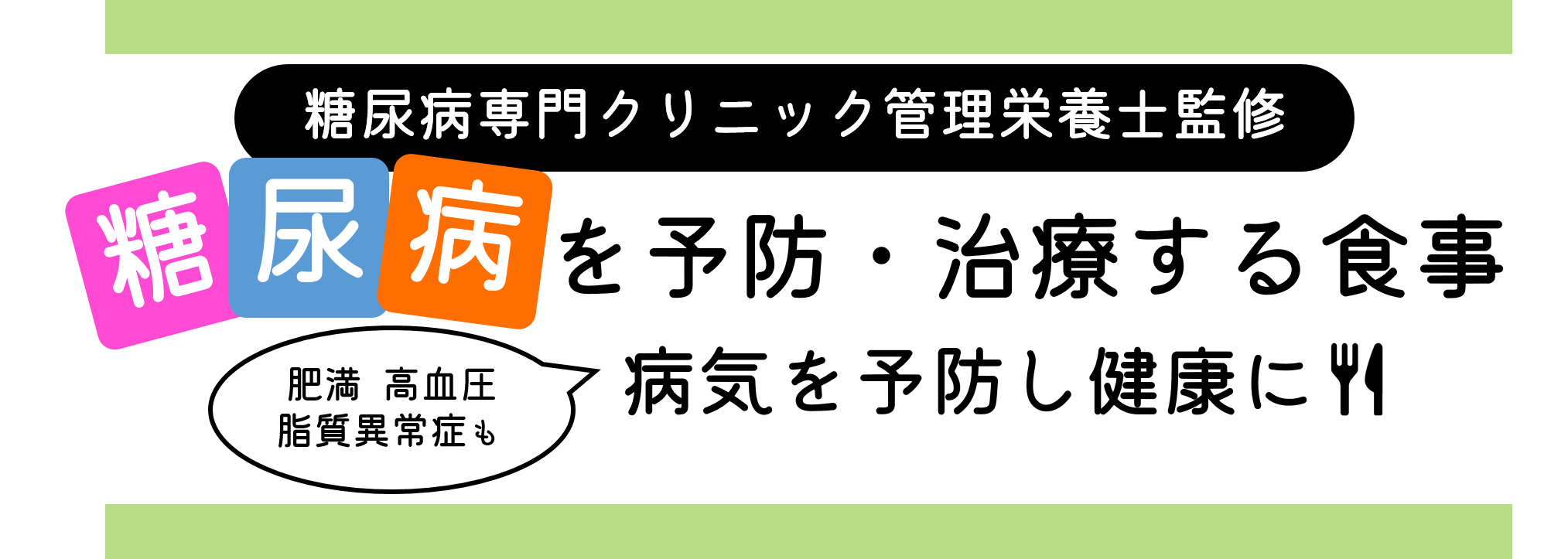

糖尿病の合併症と言えば、失明してしまう、腎臓が悪くなり透析が必要になる、足の切断などが有名で皆さんご存じだと思います。

しかし、その他にも怖い合併症があり、それが骨粗鬆症(こつそしょうしょう)なのです!

年を取ると、骨折が原因で寝たきりになってしまうこともあるので、骨の健康はとっても大切です(^^)/

糖尿病になると、なぜ骨折しやすくなるのか

①転びやすくなる

糖尿病が悪化すると、身体のエネルギー源であるブドウ糖を取り込めなくなりエネルギー不足になります。

そうなると、身体はたんぱく質や脂質を分解してエネルギーを補います。

そのため、もちろん贅肉(ぜいにく)も減りますが、血糖値が高い方ほど筋肉も減ります。

その結果、糖尿病により身体が弱ってしまった人が、いざ姿勢を崩したときに踏ん張りが利かなくなり、転倒して骨折につながってしまうことがあります。

そもそも、姿勢を崩すことも糖尿病と関係があります。低血糖でふらついたり、糖尿病神経障害や糖尿病網膜症で足元の状況に気付けなかったりするためです。

②骨がもろくなる

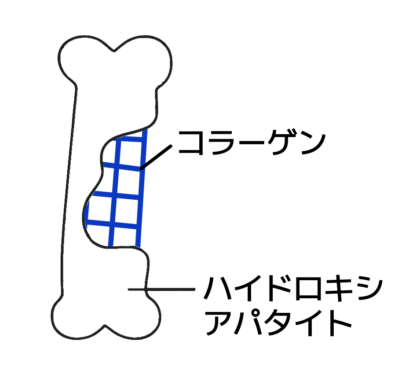

骨はコラーゲンにハイドロキシアパタイト(リン酸カルシウムの一種)がくっついてできています。

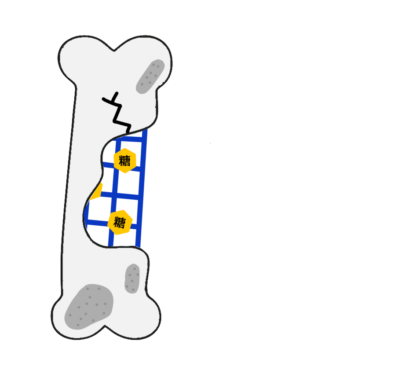

このコラーゲンに糖がくっつく(糖化)ことにより、コラーゲンの質、ひいては骨の質が低下してしまいます。

ちなみにHbA1c(ヘモグロビンA1c)も、血液中の赤血球のヘモグロビンに糖がくっついたものです。

インスリンは骨を強くする働きもあるため、インスリンが不足している1型糖尿病、または痩せ型の糖尿病の方の骨密度は、糖尿病でない方よりも低下傾向になります。

逆に肥満を伴った2型糖尿病のある方の場合、骨密度はむしろ高く出る場合も多いのですが、骨の強度は弱くなることが知られています。これは、コラーゲンの糖化のためです。

また、高血糖を避けるために食事量を減らし過ぎてしまうと、骨の維持に必要なたんぱく質とカルシウムの摂取量が少なくなってしまうことがあります。

骨粗鬆症になると

骨が弱くなると、少しの衝撃でも骨折するようになります。

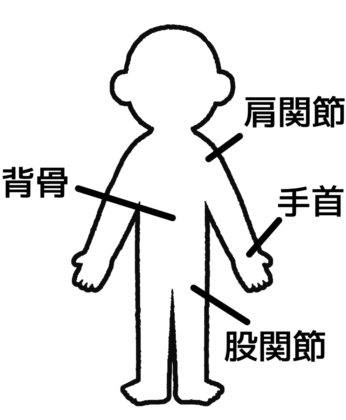

骨折が起こりやすい部位には、背骨や股関節、肩関節、手首の骨があります。

この中で最も深刻なのが股関節の骨折で、立つことができなくなります(_;

手術に耐えられる体力がある場合は治療ができるのですが、心肺機能などの低下や認知症があると手術せずに保存療法にせざるを得ない場合もあります。

どちらにせよ、しばらくは痛いのであまり動けず「廃用症候群」(はいようしょうこうぐん)と呼ばれる心身への悪循環が始まってしまいます。

骨折を防ぐためにできること

①体重を落とし過ぎない

肥満を解消しようと過度に体重を落とし過ぎると、骨への負荷が減るため骨が弱くなります。

また、食事量を減らし過ぎると必要な栄養素が不足する恐れもあります。

痩せすぎを防ぐため、高齢者(65歳以上)の目標体重はBMI(体格指数)が22~25とされており、以下の式で目標体重を求めることができます。

目標体重(kg)=身長(m)×身長(m)×22~25

例えば、身長が160cmの方の場合、

1.6(m)×1.6(m)×22-25=56.3~64.0(kg)という風に求めることができます。

②HbA1c(ヘモグロビンA1c)を下げる

糖尿病合併症には様々なものがありますが、糖尿病網膜症による視力低下、足の感覚神経障害、自律神経障害(起立性低血圧)などが進行すると、転倒しやすい状態になってきます。

これらの合併症は、糖尿病の罹患期間が長く血糖コントロールが悪い人に起こりやすくなります。

しかし、糖尿病の初期から、きちんと血糖コントロールができていれば合併症を予防することができます。

糖尿病合併症予防のための目標は、HbA1c(ヘモグロビンA1c)7.0%未満です。

③転ばないように筋肉を減らさない

筋肉が減ると運動機能が低下し、転びやすくなります。

加齢による筋肉量の減少および筋力の低下のことをサルコペニアと言います。

このサルコペニアを予防するには、運動と栄養の両方の面から対策することが大切です(^^)/

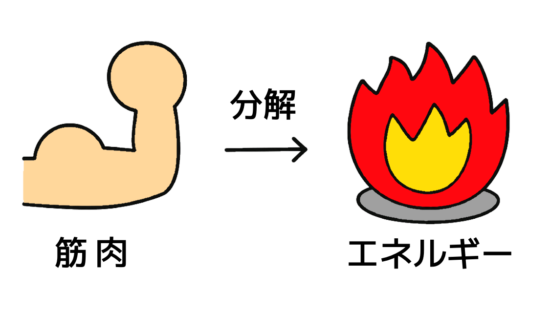

また、筋肉は糖分を自身のエネルギー源として消費するだけでなく、エネルギー源として溜め込む働きがあります。

そのため、筋肉が減ると血糖値が上がるということにも繋がります。

逆に筋肉がしっかり付いていれば、血糖値は下がりやすくなります(^^♪

血糖コントロールの面からも、筋肉は減らさない方が良いですね!

骨折を防ぐための食事療法のポイント

①糖質や脂質の摂りすぎに注意して、たんぱく質を意識して摂取する

たんぱく質を食べることを意識せず好きな物や食べやすい物ばかり食べていると、どうしても糖質や脂質の摂取量が多くなってしまいます。

手軽に食べやすい菓子パンや揚げ物は、糖質、脂質を多く含むので食べ過ぎないように注意してください(^-^)

また、高齢になると食事の準備が面倒になり、おにぎりだけ、うどんだけなど糖質に偏った食事になりがちです。

このような食事だと目標体重を達成できても、筋肉は増えず脂肪が増え、いわゆるサルコペニア肥満になってしまいます(+o+)

肥満になると、インスリン抵抗性(インスリンが効きにくくなる状態)が出現し、血糖コントロールが難しくなってしまいます。

②十分な総摂取エネルギー量を確保

しっかりと必要なエネルギーを摂っていないと、せっかくたんぱく質を摂っていても、筋肉の材料にならずにエネルギーとして消費されてしまいます。

必要エネルギー量は、先ほどお伝えした目標体重から求めることができます。

必要エネルギー量の求め方

必要エネルギー量(kcal)=目標体重(kg)×エネルギー係数(kcal/kg)

※エネルギー係数の目安

軽い労作(大分部が座位の静的活動): 25-30kcal/kg目標体重

普通の労作(座位中心だが通勤・家事、軽い運動を含む): 30-35kcal/kg目標体重

重い労作(力仕事・活発な運動習慣がある) :35-kcal/kg目標体重

③カルシウムだけでなくビタミンD、ビタミンKも積極的に摂る

カルシウム

カルシウムは骨の主成分であり、骨粗鬆症予防には大切な栄養素です

カルシウムを多く含む食品

牛乳🥛、豆腐、ヒジキ、小松菜、イワシ丸干し🐟、干しエビ🦐など

ビタミンD

ビタミンDは、小腸でカルシウムの吸収を促進し骨を丈夫にします。

カルシウムは吸収されにくい栄養素なので、ビタミンDとあわせて摂取することが大切です。

ビタミンDを多く含む食品

干ししいたけ🍄、鮭などの魚介類🐡、卵🍳など

骨ごと食べる小魚は、ビタミンDだけでなくカルシウムも豊富に含まれているのでおすすめの食品です。

また、ビタミンDは紫外線に当たることにより皮膚で活性化されます。

そのため、散歩や買い物に行くなど、少しでも外に出る機会を作ると良いでしょう。

しかし、年齢が上がるとともに皮膚でビタミンDを活性化する働きが衰えるので、食事からビタミンDを補うことも重要です。

ビタミンK

ビタミンKには、カルシウムを骨に沈着させて骨の形成を促す作用があります。

ビタミンKを多く含む食品

納豆、キャベツ、小松菜🍃など

④カルシウムの吸収を阻害する食品は控えめに

リン、ナトリウム、カフェイン、アルコールはカルシウムの吸収を阻害するので、摂りすぎには注意が必要です。

| 多く含まれる食品 | |

| リン | インスタント食品、スナック菓子、加工食品など |

| ナトリウム | 食塩 |

| カフェイン | コーヒー、紅茶など |

| アルコール | アルコール1日15g以上の常飲で骨折率上昇 |

骨折を防ぐための運動療法のポイント

①足の筋肉の維持

サルコペニア対策の運動として、レジスタンス運動(いわゆる筋トレ)が効果的と考えられています。レジスタンス運動にも色々な種類がありますが、転倒予防のためには下肢の筋肉に刺激を与えるスクワットがおすすめです💪

手軽に取り組みやすいのは有酸素運動ですが、レジスタンス運動と比べると筋肉への負荷が軽く、筋肉を増やすという点ではレジスタンス運動に劣ります。

ただ、有酸素運動でも継続して行えば一定の効果は期待できます。

②骨に力を掛けること

骨を強くするためには骨に力を掛けることが必要となります。

そのため、ジョギングや積極的なウォーキングが勧められます。

膝への負担が軽く、消費エネルギーが高いことから肥満解消に効果的と言われる水泳🏊ですが、水の浮力のため骨や関節への負荷が少なくなるので、骨を強くするための運動としてはあまり役立ちません。

しかし、どんな運動でも、血糖値を下げることには役立ちます!(^^)!

まとめ

糖尿病だと骨折のリスクが高まるというお話でしたが、ご紹介した通り骨折を予防するためにできることは沢山あります!

将来、骨折して寝たきりにならないために少しずつ取り組んでいきましょう(^^)/

参考文献:月刊 糖尿病ライフさかえ2024年10月号